Chapitre III

Leçon aux duellistes. — Leçon au pince-cul. — Ma femme, Jeanne Mangeot, nancéienne. — Alfred Mangeot, pianos. — professeur Joseph Batta. — Congrès international des Américanistes Nancy 1875. — Résidence au 13 Faubourg-Montmartre. — Marmontel, professeur de Jeanne Mangeot. — Mes enfants. — Docteur Hervieux. — Ma carrière. — Compagnie générale trasatlantique. — Le Havre. — Départ pour l'île Anticosti.

Leçon aux duellistes

Étant commandant de gendarmerie, mon grand-père eut à inspecter quelques brigades situées en Bretagne. Le hasard voulut qu'un certain matin, à Rennes, centre de duellistes de renom, il entra dans un café qui servait de lieu de réunion aux bretteurs les plus réputés.

Mon grand-père était en civil. Ce café avait une salle plus longue que large qui était entourée de tables en marbre non fixées au sol. À son entrée, les yeux d'une dizaine de messieurs qui se trouvaient là, se tournèrent vers mon grand-père qui, n'y prenant garde, alla s'asseoir au fond de la salle et commanda un petit verre de cognac et le journal du matin.

Ayant été servi, il parcourut les nouvelles, puis mettant le journal de côté, il s'apprêtait à déguster son petit verre lorsqu'il s'aperçut qu'il était vide. Intrigué, mais loin de soupçonner ce qui s'était passé mon grand-père commanda un deuxième petit verre et reprit son journal.

Quelques instants après, se disposant cette fois à s'assurer de la qualité du cognac qu'on lui avait servi, il constata à nouveau que son verre était vide. Plus de doute! Quelqu'un buvait son verre quand il était à lire.

Comptant alors à haute voix les personnes qui étaient dans la salle: garçon! Treize verres... Interloqué, et quelque peu ému par le ton du commandement de ce client qu'il ne connaissait pas, le garçon apporta les treize verres et les plaça sur la table en marbre qui se trouvait devant mon grand-père.

Celui-ci se leva, la prit d'un seul bras tendu, et faisant le tour de la salle, avec toujours la table au bout du bras, il offrit un petit verre à chacune des personnes qui se trouvaient là puis, reprenant sa place, il se mit tranquillement en devoir de lire longuement son journal.

Quand il le mit de côté, son petit verre était intact.

Messieurs les duellistes avaient dû se dire qu'avant d'aller sur le terrain, ce gaillard-là était bien capable de leur casser la figure!

Leçon au pince-cul

Certain soir, à Paris, mon grand-père se rendit place de la Concorde avec sa femme au bras, pour y voir un feu d'artifice qui se tirait en l'honneur de je ne sais quelle fête.

Il étaient là tous les deux, dans la foule intense, quand ma grand-mère se mit à tressaillir. Qu'as-tu ma chère amie? Je n'ai rien, je t'assure. Il se passa quelques instants, puis ma grand-mère tressaillit de nouveau, cette fois plus fortement que la précédente.

Mais, enfin, qu'as-tu? C'est... c'est le monsieur qui est derrière moi, qui me pince. Sans dire un mot, mon grand-père quitte le bras de sa femme, empoigne de la main gauche le quidam au collet, de la main droite au fond de culotte, le balance quelques instants au-dessus de ses genoux, et le remet sur ses pieds.

Reprenant le bras de sa femme, mon grand-père continua d'admirer soleils et fusées, sans que ma grand-mère n'ait plus été incommodée par le personnage qui s'était promptement éclipsé.

Ma femme, Jeanne Mangeot

Ma femme, Jeanne Mangeot, est née à Nancy, chef-lieu du Département de Meurthe et Moselle, ancienne capitale de la Lorraine, le 1er avril 1859. Elle est l'aînée de quatre filles issues de mariage entre monsieur et de madame Alfred Mangeot.

Mon beau-père était l'un des associés des fameux fabricants de piano Mangeot, Frères et cie, dont les remarquables instruments ont obtenu la médaille d'or et la Croix de la Légion d'Honneur à l'exposition internationale de Paris, en 1878.

Dès sa toute première jeunesse, ma femme, stimulée par le milieu artistique dans lequel elle vivait, s'est adonnée avec ardeur à l'étude du piano sous la direction du réputé et talentueux Joseph Batta qui, après une carrière de virtuose, s'était fixé à Nancy comme professeur.

À quinze ans, ma femme était une pianiste très distinguée et une lectrice musicale de tout premier ordre.

Rencontre avec ma femme

Il est intéressant de savoir comment moi, parisien, j'ai fait la connaissance de cette nancéienne. Mon père était membre de la Société des américanistes, composée de savants de toutes les parties du monde, qui recherchait ce qu'était l'Amérique avant la découverte par Christophe Colomb, et qui, chaque année se réunissait sous forme de congrès dans une ville d'Europe.

En 1875, la ville de Nancy avait été choisie pour le lieu de réunion de ce congrès, et mon père avait été chargé du travail musical, c'est-à-dire de rechercher ce qu'était la musique en Amérique avant sa découverte.

Une ou deux semaines avant son départ pour Nancy, mon père reçut une lettre fort aimable de monsieur Alfred Mangeot qui lui disait à peu près ce qui suit: «Qu'il serait très honoré si monsieur Oscar Comettant voulait bien descendre chez lui lors de son séjour à Nancy pour le congrès des américanistes, que sa famille et lui en seraient tout heureux, etc.».

Mon père répondit comme il le devait, en acceptant l'hospitalité qui lui était si gracieusement offerte. Or, quelques deux ou trois jours avant son départ pour Nancy, mon père fut pris d'une extinction de voix totale, aphonie complète. Je me souviens de mon ahurissement quand mon père, m'ayant fait venir dans son cabinet de travail, me tint à peu près ce langage:

«Comme tu le vois, je ne peux pas parler, c'est donc toi qui fera ma conférence au congrès des américanistes».

«Moi... entretenir 300 savants et environ 1500 curieux sur la musique en Amérique avant sa découverte?... Mais, je ne sais pas le premier mot de la question...»

«J'entends bien, aussi, vais-je écrire ce que j'aurais dit au congrès, et tu liras ma conférence. Je me tiendrai à tes côtés, pour répondre aux questions qui pourraient être posées».

C'est ainsi qu'il fut décidé que j'accompagnerais mon père à Nancy. La veille de notre mise en route, le grand pianiste Francis Planté étant venu voir mon père, et apprenant que lui et moi, nous devions loger chez monsieur et madame Alfred Mangeot, il me dit:

«Ah! Mon gaillard, tu vas connaître là une bien charmante et exquise jeune fille sous tous les rapports, jolie, douce, bien élevée, excellente musicienne et très bonne pianiste».

Je plaisantai un peu avec Francis Planté qui avait l'air de faire l'article, et je n'y pensai pas autrement. Dès notre arrivée à Nancy, je me souviens des paroles de Francis Planté, et je me mis à observer plus attentivement mademoiselle Jeanne Mangeot.

Je la trouvai délicieuse en effet, mais je ne me doutais guère de ce qui surviendrait dans la suite. Le lendemain eut lieu la première journée du congrès des américanistes dans laquelle la conférence de mon père obtint un retentissant succès qui rejaillit un peu sur son lecteur...

C'est assez dire que mademoiselle Jeanne qui avait assisté à la séance avec toute sa famille, me regarda alors avec quelque sympathie. Deux ou trois jours se passèrent ainsi durant lesquels elle et moi nous ne nous quittions pas, bavardant et faisant de la musique et jouant au billard.

Mon père, rappelé par ses multiples occupations, rentra à Paris me laissant à Nancy où la famille Mangeot avait désiré me garder quelque temps. Un certain après-midi, alors qu'on me faisait admirer les environs de la ville, mademoiselle Mangeot et moi nous devancions les autres de quelque cent mètres. Au détour d'un chemin, je lui dis tout-à-coup:

— «Mademoiselle Jeanne, ne vous semble-t-il pas qu'il y a longtemps que nous nous connaissons».

— «En effet, monsieur Lucien...»

— «Ne vous semble-t-il pas que nous avons des idées semblables sur une foule de choses».

— «À n'en pas douter, monsieur Lucien...»

— «Dans ce cas, accepteriez-vous de devenir ma femme...»

— «Avec plaisir monsieur Lucien...»

Et c'est ainsi qu'à l'insu de nos familles, nous nous sommes fiancés tous les deux. Je raconterai, quand je parlerai de moi-même, dans quelles conditions fut fixé notre mariage en 1878, mais, je puis dire dès maintenant combien ma fiancée et moi avons été fidèles à l'engagement que nous avions pris l'un envers l'autre.

En effet, entre 1875 et 1878, elle comme moi avons obstinément refusé de très beaux mariages qui nous étaient offerts. Et le fait est d'autant plus digne de remarque que nous ne nous voyions pas, elle résidait à Nancy et moi à Paris.

Le lendemain même de notre mariage à Nancy, le 7 décembre 1878, nous nous installions à Paris, au no 13 du Faubourg-Montmartre, dans un appartement situé au-dessus de celui qu'occupaient mon père et ma mère, et ma femme se mit de suite au travail sous la direction de monsieur Marmontel, professeur au Conservatoire.

Ma progéniture

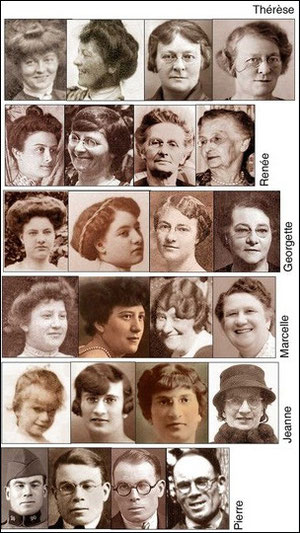

Elle devint vite une des élèves préférées du célèbre maître qui parle d'elle en termes très élogieux dans un de ses ouvrages. Ma femme a toujours été très active, et elle l'est encore malgré que partiellement paralysée depuis 1912; aussi dès le trois septembre 1879, neuf mois moins quatre jours après notre mariage, (neuf mois lunaires), elle me rendait père de notre première fille, Thérèse.

Il me faut raconter ici jusqu'à quel point un homme de l'art, «un bec de gaz», peut se tromper en matière de mise au monde d'un enfant. Je m'étais assuré, dès que ma femme fut «on the family way», des services du docteur Hervieux, médecin en chef de la maternité de Paris, officier de la Légion d'honneur, l'homme le plus réputé du pays en matière d'accouchement. Dès 6 heures du matin, le 3 décembre 1879, ma femme m'avait réveillé pour me dire: «Je pense bien que c'est pour aujourd'hui».

Le téléphone faisant défaut à cette époque dans la capitale de France, je m'étais habillé en hâte, et je m'étais précipité chez le docteur Hervieux qui accourut de suite. Après examen de sa cliente, «fausse alerte, me dit-il, nous reparlerons de cela dans une huitaine».

Concurremment avec le docteur Hervieux, je m'étais assuré le concours d'une sage-femme, qui demeurait tout près de chez-nous, pour les soins à donner à la mère et à l'enfant pendant les quinze jours réglementaires.

À onze heures, ma femme me dit: «Il n'y a aucune erreur, le docteur habitant loin, va chercher la sage-femme» et à midi, Thérèse était née...» Le docteur Hervieux n'avait plus qu'à constater que tout s'était normalement passé en dehors de lui.

Toujours très active, et quoiqu'ayant nourri Thérèse pendant plus de onze mois, ma femme eut une deuxième fille, Renée, quinze mois après, le 30 novembre 1880.

Ma femme ne s'est jamais départie de son activité. Après Thérèse et Renée, elle m'a donné encore quatre autres filles: Andrée, le 15 octobre 1883, Georgette, le 5 juillet 1888, Marcelle, le 8 septembre 1891, Jeanne née à Anticosti, le 31 mai 1899, et un garçon, Pierre, né à Anticosti, le 17 mars 1902.

Nous avons perdu malheureusement Andrée de la diphtérie avant la découverte du sérum du docteur Roux. Elle est morte au Havre à l'âge de trois ans.

Comme on le voit, il n'y a qu'une légère différence d'âge entre Thérèse et Pierre, 22 1/2. Une paille quoi?

Ma carrière en survol

Il était très indiqué que je suive la carrière que mon père m'avait tracée, et que je devienne comme lui homme de lettres et musicien pour lui succéder au journal Le siècle comme critique musical. J'eus la fringale de la mer! J'entrai donc dans le service de la compagnie générale transatlantique, au commissariat.

Après peu de temps, comme sous-commissaire sur la ligne de New-York, je parlerai de cela dans les notes me concernant, je fus nommé commissaire en Méditerranée.

Ma femme me suivit à Marseille où pendant tout mon temps de navigation sur les lignes d'Algérie de Tunisie, du Maroc, etc. Elle professa eu Conservatoire de musique de cette ville.

De la Méditerranée, je fus affecté au service de l'Atlantique-Nord, dont le Havre est le port d'attache. Dans cette ville, ma femme se fit une nombreuse clientèle d'élèves, parmi ce que l'on est convenu d'appeler la Société, dans laquelle son talent et son charme étaient grandement appréciés.

Faisant parti du monde de la marine, elle assistait à toutes les fêtes officielles à la Préfecture, à l'Hôtel-de-ville, etc. En un mot, elle menait au Havre, une existence d'artiste, de professeur et de femme du monde.

Puis vint mon départ pour l'Ile d'Anticosti où ma femme et mes filles, habituées à l'existence facile, semées de distractions diverses, eurent le grand courage de me suivre.

Je dis bien le courage, car il en fallut à ces vaillantes pour abandonner la vie de confort et de bien-être qu'elles avaient coutume de mener et aller s'isoler dans une île déserte soumise au très dur climat canadien, privée de toute communication avec le continent plus de la moitié de l'année en plein golfe St-Laurent.

Oscar Comettant

Oscar Comettant