Toutefois, il convient de dire que, si la société élégante ne présente pas une physionomie très distincte, il se trouve dans la société moyenne quelques types originaux, et qu'on y remarque des habitudes tranchées sur les habitudes européennes et des mœurs curieuses.

Par exemple, les omnibus, plus petits que les nôtres et sur lesquels sont peints des portraits d'artistes et d'illustres Américains, ne sont conduits que par le cocher, qui cumule ses fonctions avec celles de conducteur.

Quand un voyageur veut descendre, il tire une courroie qui correspond à la jambe du cocher. Le cocher passe sa main dans un trou qui communique dans la voiture, et c'est par ce trou qu'on le paye.

L'usage veut que, sans la moindre inconvenance, les dames s'asseyent sur les genoux des messieurs quand l'omnibus est au complet et que la pluie les force à monter en voiture. J'ai vu, par des pluies d'orage, des omnibus ainsi doublés.

Mais, ce qu'il y a de plus curieux, c'est la gaieté des dames, qui rient, parlent haut et gesticulent, en contraste avec les hommes sur les genoux desquels elles sont assises et qui, eux, restent graves et ne rient jamais.

Un des types de New-York est le carman. Ce n'est pas un charretier comme nos charretiers en France, et ce n'est pas non plus un portefaix, puisqu'il ne porte jamais rien sur son dos.

C'est un commissionnaire avec une charrette d'une forme particulière. Le carman est l'homme actif par excellence. Il flaire avec un admirable instinct les endroits où il pourra s'utiliser, et se porte au galop de son cheval partout où l'on réclame son office. Avez-vous une malle à faire transporter d'un lieu à un autre, ne vous inquiétez pas d'un carman, il en viendra dix pour se disputer cette affaire.

C'est un spectacle original que de voir dans le quartier marchand de la ville les carman faire assaut de vitesse.

On les prend à l'heure ou à la course, mais le plus souvent à forfait. Le carman ne se considère point comme un ouvrier, mais comme un homme d'affaires. D'ordinaire, son cheval et sa charrette lui appartiennent, et plus d'un riche négociant américain a commencé par être carman.

Les carmen n'ont point un costume particulier, et j'en ai vu qui conduisaient leur charrette debout et en habit noir. Le carman ne s'assied jamais. Souvent il arrive que le gentleman qui fait porter ses meubles ou sa marchandise monte dans la charrette avec le carman ; ce qui doit être un assez désagréable moyen de locomotion, par la raison que les charrettes ne sont nullement suspendues, et que le plus souvent le cheval les traîne au galop.

New-York, comme toutes les grandes villes du monde, offre, suivant les quartiers, des contrastes frappants. Wall-street, par exemple, représente dans sa plus grande activité le génie du commerce américain.

Là sont les banques, les changeurs et la Bourse, sous le dôme de laquelle tant de projets gigantesques ont pris naissance, qui se sont réalisés. Dans Nassaustreet, nous pouvons observer des modifications très tranchées de cette physionomie mercantile de New-York, qui n'a d'analogue que la Cité de Londres.

Du reste, et pour peindre en deux mots cette Babylone américaine, nous dirons que New-York est divisé en deux zones sociales, connues sous le nom de Bowery et de Broadway.

La première est plébéienne, la seconde patricienne. Canal-street est la limite qui sépare ces deux mondes si rapprochés, et pourtant si dissemblables. Dans les environs d'Union-Square et de Madison-Square, mais principalement dans la cinquième avenue, se trouvent la richesse, le goût et la splendeur des habitations de New-York.

C'est là que vivent ou qu'ont vécu dans des maisons véritablement princières les princes de la finance, parmi lesquels nous citerons le docteur Townsend, célèbre par sa liqueur de salsepareille.

Ce très habile docteur, ayant mis à profit l'exception que fait pour les malades la loi de tempérance dans les États où cette loi est en vigueur, avait, sous prétexte d'épurer le sang, imaginé une décoction de la plante dépurative dans un fond très convenable de bonne eau-de-vie.

Alors on vit, chose étrange, les gens les mieux portants des États où l'eau-de-vie était proscrite se plaindre de leur santé et boire force décoctions de salsepareille. Il s'en but tant et tant, que l'adroit docteur réalisa par cette supercherie des bénéfices considérables.

En définitive, c'était beaucoup moins les vertus de la salsepareille que celles de l'eau-de-vie que recherchait la grande majorité des consommateurs, condamnés de par la loi à boire de l'eau pure.

La partie méridionale de la ville, la cité primitive, est très irrégulière ; les rues en sont étroites, sinueuses et sales. Mais, dans la partie nouvelle, au nord, les rues sont droites, au contraire, propres, et se coupent à angles droits, à des distances égales, comme sur un damier.

On compte à New-York douze belles avenues qui parcourent toute la longueur de la ville à une distance de huit cents pieds l'une de l'autre. Ajoutons, comme dernier renseignement, qu'il y a deux cents milles de rues pavées, et que New-York mesure douze milles de long, depuis la batterie jusqu'à la cent quarantième rue.

Il est étrange qu'une si belle ville n'ait pas, à proprement parler, une seule promenade. Le lieu où les NewYorkers se réunissent pour prendre l'air dans les grandes chaleurs est le cimetière de Greenwood, à Brooklin.

Il est vrai que cet asile des morts est le plus bel endroit que pourraient envier des vivants. Greenwood est un parc admirable, aux larges avenues sablées, aux vertes pelouses, et d'où la vue s'étend sur toute la baie pour se perdre à l'horizon dans la pleine mer.

C'est dans ce cimetière que l'amour d'une mère au désespoir, une Française, madame Canda, a fait ériger pour sa fille un tombeau monumental, enrichi de bas-reliefs, et qui n'a pas coûté moins de cinquante mille francs. Mademoiselle Canda avait dix-sept ans ; c'était une créature accomplie.

Elle avait, avec la beauté idéale des anges, la grâce, la douceur, l'esprit, toutes les qualités du cœur et de l'âme, fortifiées par une instruction rare chez une femme. On l'adorait plus encore qu'on ne l'aimait.

Un jour, elle est invitée à un bal. Elle ne veut pas y aller. Sa mère insiste pour qu'elle prenne ce plaisir; elle accepte enfin. À neuf heures, son père vient la chercher. Elle est toute parée et plus belle que jamais dans sa fraiche et élégante toilette. Pourtant elle insiste encore auprès de sa mère pour ne pas sortir.

— C'est singulier, maman, je n'ai pas envie d'aller à ce bal.

— Ma fille, ce n'est pas bien, tu as promis, on compte sur toi; ton père vient te chercher, il faut y aller.

— Soit, maman, j'irai, puisque tu l'exiges; mais je ne sais pas pourquoi je m'y rends à contrecœur. La jeune fille monte en voiture.

J'ai dit qu'il était à ce moment neuf heures du soir. À neuf heures et demie, pas plus, on rapportait chez sa mère le cadavre de mademoiselle Canda.

Voici ce qui était arrivé :

Canda, ayant à prendre une autre jeune personne sur son chemin, avait laissé seule sa fille dans la voiture. À peine était-il entré dans la maison où se trouvait la demoiselle dont il s'était chargé, que le cheval, on ne sait par quelle cause, partit au galop. Le cocher fit de vains efforts pour arrêter l'animal, qui prit le mors aux dents et allait, comme un furieux, heurtant tout sur son passage.

Mademoiselle Canda eut peur et voulut sauter par la portière. En tombant, elle se brisa la colonne vertébrale, et la mort fut instantanée. Quelques pas plus loin, le cheval s'arrêtait, et le cocher, qui n'avait rien vu, rien entendu, retournait à son point de départ.

Cela n'avait pas duré dix minutes. M. Canda, en compagnie de la demoiselle, ayant voulu prendre place dans la voiture, s'aperçut qu'elle était vide.

Il tombait de la neige.

On alluma des torches, et on découvrit sur le milieu de la chaussée le corps de l'infortunée jeune fille.

Il y a près de dix ans que cet accident déplorable est arrivé, et personne n'y pense encore à New-York sans une douloureuse émotion.

Un des bas-reliefs représente l'accident au moment où la jeune fille vient de tomber inerte sur le sol couvert de neige, emblème de la pureté de son âme.

Brooklin, où se trouve le cimetière de Greenwood, serait une ville importante, si on ne le considérait comme un des faubourgs de New-York. Un grand nombre de négociants établis à New-York ont leur famille à Brooklin.

Ils partent le matin à sept heures et retournent chez eux le soir pour dîner. Pour aller de la cité impériale à Brooklin, c'est l'affaire de trois minutes par les ferryboats.

J'ai visité près de Brooklin un arsenal assez beau et un musée naval assez laid. Dans ce musée s'étalent effrontément les croûtes historiques les plus téméraires dont jamais peinture officielle ait donné l'exemple.

Ce sont des toiles plus ou moins grandes représentant les combats sur mer (les combats heureux, bien entendu) livrés par les Américains contre les Anglais durant la guerre de l'Indépendance.

Je saisis cette occasion pour dire que je n'ai vu à New-York qu'un nombre très restreint de bons tableaux. Quelques galeries particulières, entre autres celles de notre vice-consul, M. Borg, renferment, avec des objets de curiosité et quelques statues bien faites, des tableaux de maître.

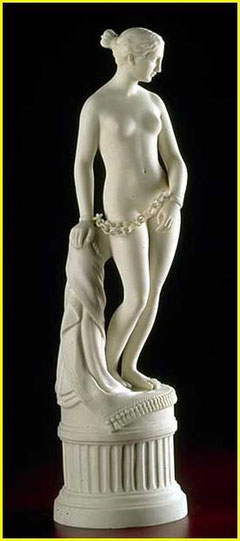

L'Amérique, qui a vu naître un statuaire célèbre, M. Powers, l'auteur de l'Esclave grecque, attend encore un peintre véritablement digne de ce nom. Mais si New-York a peu de bons tableaux, en revanche il regorge de mauvais, vendus à l'encan et à tout prix pour des Raphaël, des Murillo, des Van Dyck, etc., avec l'historique de chacune des toiles et des attestations signées, en veux-tu, en voilà. C'est un trafic honteux. Si encore il ne se faisait qu'en Amérique!

Nous connaissions assez bien New-York pour des touristes qui ne veulent que se récréer, et nous songeâmes à pousser plus loin nos excursions.

— Arthur, dit le colonel à notre complaisant cicerone, qui était devenu notre ami à tous deux; nous partons demain, mon garçon. Avez-vous enfin fini de réfléchir et consentez-vous à nous accompagner dans nos pérégrinations à travers les différents États et territoires de l'Amérique où nous porteront les hasards du voyage?

—Non, répondit Arthur.

— Comment ! Vous n'avez pas encore fini de réfléchir?

— Pas encore.

— Alors vous ne voulez pas nous accompagner?

— Au contraire, reprit Arthur, je vous suivrai.

— Vous vous êtes donc décidé à accepter mes propositions?

— Non, colonel ; mais hier, voyant que, par mes réflexions, je n'arrivais à aucune contre-décision que voici : En attendant, me suis-je dit, que tu acceptes ou que tu refuses les offres si aimables du colonel, à qui tu ne connais qu'un seul défaut, celui de tirer en chasse trop vite et trop bien, tu le suivras.

Si, plus tard, après de nouvelles délibérations avec toi-même, tu décides qu'il vaut mieux, dans l'espoir de faire arrêter ton gredin d'associé, rester à New-York, eh bien, tu t'excuseras auprès de sir James et tu reviendras dans cette ville. — Voilà comment, sans accepter vos propositions, je serai des vôtres, puisque vous avez la bonté de le désirer.

Nous rimes beaucoup, sir James et moi, de l'indécision du trop hésitant Arthur, et nous fîmes nos malles pour nous rendre au Canada, en remontant par steamboat la magnifique rivière de l'Hudson, comparée, non sans raison, au fleuve du Rhin, pour la magnificence du paysage et la variété de ses aspects.

Oscar Comettant

Oscar Comettant