| L'ÎLE IGNORÉE par Martin-Zédé |

Le feu, de la surface, descendait perpendiculaire au travers des débris végétaux jusqu’à ce qu’il eut atteint le sable et la pierre.

Alors seulement il s’éteignait, ayant consumé toue ce qui pouvait lui servir d’aliment, c’est-à-dire, l’humus.

C’était pour cette raison que les défrichements ne devaient se faire que très tôt au printemps, ou tard dans l’automne, quand l’humus était encore humide, à la suite de la fonte des neiges ou des grandes pluies de la fin de l’été.

Si l’on agissait autrement, le feu détruisait pour toujours les éléments végétaux qui, mélangés aux minéraux auraient fait une excellente terre arable, mais comme ils ne l’avaient pas été, ils disparaissaient entièrement.

Ils ne laissaient qu’un peu de cendre dans laquelle on pouvait, l’année suivante, faire une très bonne récolte d’avoine ou de blé à cause de la potasse qu’elle contenait, mais qui, l’année suivante, entrainée par les eaux, disparaissait dans le sol ne laissant plus désormais pousser que des chardons et des épines.

C’était ainsi qu’au Canada, d’immenses étendues de terrain ayant été défrichées sans règle et seulement dans le but d’exploiter le bois, étaient, pour toujours, devenues des déserts improductifs, tandis que s’ils avaient été défrichés d’après les règlements, c’est-à-dire par temps humides, le feu n’aurait atteint que la couche superficielle de feuilles et de mousses, s’arrêtant au terreau, qui ensuite, mélangé par un labour profond, aurait amalgamé cet humus avec les éléments minéraux du sol qui aurait constitué d’excellente terre pour la culture.

Une remarque s’imposait: c’est que, comme disaient les canadiens, les «vieux pays», c’est-à-dire la France, l’Angleterre, l’Allemagne, etc. qui n’ont pas colonisés que dans des temps déjà très lointain, quand l’homme ne connaissait que la hache de pierre et de bronze, n’avaient été défrichés que très lentement, au fur et à mesure des besoins de l’homme, pour cuire ses aliments, se chauffer, se construire des habitations rustiques, ou se faire des jardins.

L’eau ruisselait partout. Comme le disait César dans ses Commentaires en parlant de la Gaule: les drainages n’étaient pas connus, ou fort peu, les scieries n’existaient pas, les arbres abattus étaient équarris et débités à la main, aussi les défrichements n’avançaient que très lentement, retardés par l’état de décomposition des souches qu’on n’avait aucun moyen de détruire, qu’on attendait leur entière désagrégation.

Alors, le labourage pouvait se faire avec la houe en bois, qui retournait tous les éléments végétaux, qu’il convenait de mélanger avec les minéraux, pour en faire ce que nous appelons «la terre» que, naïvement nous considérons comme un produit naturel, qui recouvre nos plaines d’Europe, et qui n’est en réalité qu’un composé chimique artificiellement obtenu par le labeur de nos ancêtres qui nous en ont fait hériter.

Alors les grands moulins à pulpe et les immenses usines à papier ne réclamaient pas leur moisson journalière de milliers de tonnes de bois pour alimenter la presse, aidés dans leur destruction par les engins modernes. Pas de grands abatis, pas d’énormes foyers d’incendie, la civilisation n’avait pas passé par là.

Aussi, quand le train nous emporte de Montréal, à Québec, ne nous lassons nous jamais de regarder les belles terres qui s’étendent de chaque côté de la voie du C.P.R. et dont les clôtures et les abris renferment les produits de la belle race laitière canadienne.

C’est le travail des premiers pionniers du Canada qui a créé ces pâturages. Les Frontenac, les Roberval, les Lévis, etc.

Souhaitons qu’on ne puisse admirer de même ce que nous défrichons maintenant. Leur exemple devrait nous servir de modèle puisque comme eux, nous débutons dans un pays neuf.

Nous décidâmes de faire un chantier d’hiver près de Ste-Claire pour alimenter de bois la scierie et fournir le bois de chauffage aux habitants au moins un an à l’avance. Vingt hommes et six chevaux y passeraient l’hiver.

Ce chantier fut ouvert en arrière du lac à la Marne, non loin de la route de la baie Ellis, pour pouvoir y faire simultanément les transports par traineaux pour approvisionner le camps, utiliser également la route pour le charroi à la scierie de bois coupé pendant l’hiver.

Enfin, l’automne approchant, nous quittâmes l’île, Eustache et moi, sur le «Savoy» et arrivâmes à Québec deux jours après.

Je réglai plusieurs questions avec Levasseur et Mr. Gibsone. Le «Savoy» continuerait ces voyages à l’île jusqu’à la fin de la navigation. Il prendrait alors ses quartiers d’hiver à Lévis, en face de Québec.

Seul le capitaine Bélanger, le bossman Boulé et le mécanicien resteraient à bord ayant la charge du bateau. Le reste de l’équipage serait licencié jusqu’au printemps.

Mr. Gibsone ferait le nécessaire pour que la Marine nous concède les lots de grève en eau profonde des Baies Ste-Claire et Ellis.

C’était indispensable à l’avenir de l’île, au cas où nous ferions un port dans un de ces deux endroits, où même, un simple brise-lames.

Pendant notre séjour à l’île, Mr. Gibsone avait commencé les démarches pour faire procéder à l’expulsion des «squatters» de Fox Bay.

Nous avions eu à l’île la visite du navire du gouvernement «la Canadienne», dont le commandant Wakeham nous avait encouragés à faire établir nos droits d’une façon définitive.

Il avait de justes raisons de se méfier des «squatters» sur lesquels il avait les plus mauvais rapports. Nos gardes, de passage à Fox Bay, nous firent connaître la conduite de ces gens qui refusaient d’obéir à nos règlements, se considérant comme les maîtres incontestés du pays.

Toutes nos affiches avaient été brisées et arrachées, aucune entente n’était possible.

Des articles avaient paru dans les journaux, reproduisant leurs réclamations contre nous, exposant qu’ils étaient les possesseurs légitimes de toute la baie du Renard et qu’ils pouvaient pêcher et chasser partout où bon leur semblait, tant dans la mer que dans les lacs et rivières, que nous n’avions aucun droit sur eux et que nous les molestions sans cause aucune.

Je vis à ce sujet avec Mr. Gibsone les membres du gouvernement, auxquels nous exposâmes les raisons qui nous obligeaient à faire valoir nos droits et nous n’eûmes de leur part, du reste, que des encouragements.

Toutefois, certains articles dans les journaux méthodistes nous firent comprendre que nous aurions des difficultés de ce côté. Les gens de Fox Bay avaient réclamé l’aide de leurs coreligionnaires, se disant méthodistes convaincus. Ils avaient eu leur support et s’étaient adressés à eux pour les défendre.

Ils s’étaient mis sous leur protection et, naturellement, les méthodistes ne pouvaient leur refuser leur appui.

Ayant tout réglé avec l’agence de Québec, et Mr. Gibsone, je rentrai en France par New-York, et je fus à Paris le 20 septembre.

Je mis Henri Menier au courant de tout et lui remis un rapport journalier de notre séjour à l’île, ainsi que de ce que nous avions fait à Québec.

Il résulta de notre entretien que Menier commença à penser que la baie Ellis devait devenir notre centre, dans l’avenir, et qu’il faudrait un jour ou l’autre y transporter nos établissements.

En tout cas, comme il avait l’intention d’aller à l’île l’an prochain, des instructions furent envoyées à Jacquemart pour que les travaux de la route de Ste-claire à Ellis fussent poussés le plus activement possible, ainsi que ceux de la réfection de la maison Gamache et qu’un plan fut dressé de toute la partie est de la dite baie, en vue de l’établissement éventuel d’un brise-lames en cet endroit.

Nous reçûmes un article envoyé par Levasseur du «Québec Chronicle» du 19 août, où il était mentionné que nous allions entreprendre contre les «squatters» de Fox Bay, avaient été l’objet au Parlement fédéral d’Ottawa d’une interpellation virulente d’un certain Mr. Wallace Clark, qui affirmait que nous avions maltraité ces gens, qu’ils pouvaient prouver leurs droits incontestables, que les nôtres n’existaient pas et que la conduite des acquéreurs d’Anticosti était un intolérable le abus de pouvoir que le gouvernement devait réprimer avec la plus grande vigueur.

Ces dires furent contestés par l’honorable député au fédéral Mr. Henri-Bourassa, directeur du journal «Le Devoir» qui exposa que M. Menier, au contraire, avait fait son possible pour secourir ces gens, mais que, devant leur caractère intraitable et l’impossibilité où il avait été de leur faire reconnaître ses droits de propriétaire, il avait été obligé de prendre une action contre eux, car ils n’avaient pu se prévaloir d’aucun titre quelconque à la possession de quelques droits que ce fut.

Sir Wilfrid Laurier, le premier ministre, avait alors dit que l’affaire était devant les juges, qui établiraient les droits de chacun, mais que vu la pauvreté des «squatters», le gouvernement avait décidé de leur accorder l’assistance judiciaire gratuite, ce qui avait donné satisfaction à Mr. Clark.

D’autre part, Mr. Gibsone, reprenant l’accusation portée contre le ministre des travaux publics, Mr. Tarte, d’avoir voulu insulter la religion méthodiste, celui-ci lui avait répondu qu’il était lui-même de cette religion et que le fait de ne pas être d’accord avec des coreligionnaires ne constituait, en rien, une insulte quelconque à leur adresse, personne n’étant du reste à l’abri de commettre une erreur.

D’autres nouvelles, que nous reçûmes par ailleurs, nous montrèrent que cette affaire devenait sérieuse et qu’une campagne d’une gravité exceptionnelle allait être faite contre nous dans tout le Dominion.

Mr. Gibsone fut prié de vouloir bien donner tous ses soins à cette affaire. Nous regrettions que la «Salvation Army», dont le rôle magnifique et la charité s’étendaient au monde entier et faisaient l’admiration de tous ait été mal informée de notre rôle dans nos rapports avec les gens de Fox Bay.

Sa bonne foi, qui était évidente, avait été surprise par des représentations dépourvues de sincérité, émanant de gens indignes de sa confiance.

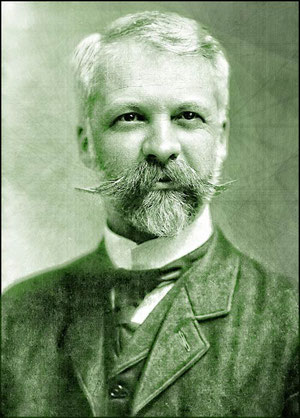

Oscar Comettant

Oscar Comettant