| L'ÎLE IGNORÉE par Martin-Zédé |

Il y aurait là une force à capter probablement de plusieurs milliers de chevaux, ce qui pourrait être intéressant pour l’avenir de l’île.

La «drave» (descente de billots par les rivières) pouvait être partout et même dans les plus petites rivières, être faite avec succès et amener aisément au printemps tout le bois coupé à la mer où il pouvait être emmagasiné dans de nombreux «barachois» (petits lacs que font les rivières à leur embouchure et où la mer monte).

Les moulins et scieries pouvaient facilement être construite près de ces barachois, au nord de la mer; l’embarquement du bois pouvait être assuré partout par des chalands calant trois pieds, qui pourraient s’abriter dans les embouchures, sans être chargés, et menés par des remorqueurs «tugs» aux navires qui devaient les prendre.

Toutefois, ignorant le régime des vents et les conditions de la navigation dans le golfe, il ne se prononçait pas sur la possibilité de faire autour de l’île et pour gagner les endroits d’embarquement, des «rafts» (radeaux) trainés par des remorqueurs, comme on le faisait partout dans les grands lacs du Canada.

Cela devait être étudié sur place, son avis personnel était que la pulpe chimique et le papier devaient être fabriqués dans l’île même.

Ne connaissant pas les pouvoirs d’eau captables dans l’île, il ne se prononçait pas pour la fabrication de la pulpe mécanique.

À part les environs de la rivière Jupiter, où il avait vu des traces d’incendie dans le bois (ce qui s’expliquait par l’élévation des deux côtés de cette rivière très exposée aux vents), nulle part il n’avait constaté l’existence de grands feux qui aurait eu lieu sur l’île.

À son avis, le bois était toujours trop humide, à cause de la proximité de la mer et si l’île avait dû passer au feu, il y a longtemps que cela serait fait, étant donné les nombreux pêcheurs non surveillés qui allumaient partout du feu sans se soucier de l’éteindre.

D’après lui, l’île était aussi bien garnie en bois qu’ailleurs. Les conditions d’exploitation ne pouvaient être meilleures.

Mais les moustiques étaient tellement nuisibles qu’il n’était pas certain qu’on puisse, actuellement, faire une exploitation de bois et y garder du personnel pour ce travail l’été, à moins d’un changement complet dans les conditions de la vie, par la diminution de ces indésirables iptères.

M. Girardin, pêcheur de St-Pierre et Miquelon, avait étudié la pêche et les pêcheries faites dans l’île, et celles que l’on pourrait y installer. Il était d’avis que la morue ordinaire, de gaffe, noire, rouge, le haddock également. Il y avait vu beaucoup de harengs, d’encornets et de caplans.

Les gens ne faisaient que la morue sèche pour le marché espagnol et celui des Antilles (baccalao).

Il conviendrait de faire la morue verte, salée, qui était très demandée sur le marché américain, mais on ne pouvait pas compter sur le marché français, car on n’avait pas droit à la prime à la morue française.

Les conserves de homard devaient pouvoir être faites avec profit, car ce crustacé abondait partout autour de l’île, ayant une forte taille allant jusqu’à deux et trois livres de moyenne.

Les appâts (boëttes) nécessaires pour garnir les casiers (trapps) existaient partout, harengs, caplans, encornets. On pouvait capturer ces boëttes avec des grands filets nommés «trapp nets» et les conserver dans des neigières faciles à établir près des endroits de pêche.

L’idéal serait l’exploitation du poisson frais, mais il faudrait une organisation considérable et la possibilité d’avoir, à Gaspé, une installation frigorifique.

Cela ne serait possible que lorsque le chemin de fer reliant Gaspé à Québec et à Boston serait construit, ce qui était dans les choses probables, le projet étant sur le point d’être adopté.

Alors, on pourrait organiser la pêche de l’anguille qui existait dans toutes les embouchures, une partie de l’été et se transportait facilement vivante, mais qui était plutôt petite.

Celle du flétan, très demandé sur le marché américain; mais surtout celle de la truite et du saumon, dont le marché est mondial et qui ne pouvait être un succès que par la vente du poisson frais, car salés ou fumés, ils étaient de peu de vente

À son avis, nous étions favorisés à l’île, surtout au point de vue de la taille de la truite et du saumon qui était exactement celle demandée par le marché, c’est-à-dire de une à deux livres pour la truite de mer, et de cinq à douze livres pour le saumon.

Surtout pour ce dernier, cette taille était en grande demande, car elle permettait de le servir sur un plat ordinaire, plus gros, dépassant quinze ou trente livres, sa valeur diminuait beaucoup, car il ne pouvait être présenté que par morceaux.

Or, la taille moyenne du saumon, à Anticosti, était de dix livres. De même pour la truite, la taille d’une livre était plus demandée, car elle était la ration d’une personne, et celle de deux livres de deux personnes.

Toutefois, pour ce poisson, toutes les tailles avaient de la valeur, du moment qu’elles n’étaient pas inférieures à une livre, car on les appelait truite saumonées.

M. Combes, remit un rapport très circonstancié sur la minéralogie, l’histoire naturelle, la géologie, la géographie et l’histoire de l’île dont il fit une étude très étendue sur place et, aussi, à la bibliothèque de Québec, nous donnant ainsi, des renseignements très intéressants.

Mon opinion personnelle serait la suivant: l’île était immense, trop importante pour n’y faire qu’une résidence d’été, ou un endroit de chasse et de pêche.

Nécessairement, on serait amené à y faire des installations coûteuses pour en entreprendre la colonisation et obligatoirement pour cela, il fallait prévoir l’immobilisation d’un gros capital, sans pouvoir compter sur une aide quelconque.

J’étais convaincu que ce que nous avions vu de l’île méritait qu’on fasse cette colonisation. Les ressources étaient considérables, les possibilités de développement aussi bonnes sinon meilleurs qu’à l’île du Prince-Édouard, qui avait cent mille habitants.

Enfin, le statut personnel qui avait cours dans nos colonies en mettant les propriétaires de terres coloniales françaises à la merci des administrateurs ou des employés du gouvernement et empêchait les grandes compagnies financières de s’intéresser à leur développement n’existait pas à l’île, car les colonies anglaises jouissent du statut réel, qui rend le propriétaire véritablement maitre chez lui, et ce serait notre cas.

Mais, il restait cette question des moustiques, que je considérais ainsi que tous ceux qui étaient venus avec nous, comme une pierre d’achoppement. Si on n’arrivait pas à s’en débarrasser d’une manière quelconque, soit en trouvant moyen de les détruire, ou avec un remède pour s’en garantir, tout pouvait être compromis.

D’autres s’étaient attaqués à ce problème.

Au canal de Panama, les moustiques avaient disparu ainsi qu’à la Martinique.

Il fallait travailler spécialement la question, et arriver coûte que coûte à la résoudre. L’existence de notre entreprise et les chances de succès en dépendaient.

Avec ce que nous venions de voir dans notre exploration, mes idées personnelles et ma façon de considérer les choses s’étaient modifiées.

J’étais parti avec l’idée de trouver un bon endroit de pêche et de chasse et je revenais avec l’opinion bien arrêtée d’en faire une entreprise à laquelle je serais heureux de me consacrer entièrement.

LE 23 JUILLET

Ayant fait nos adieux, et ayant eu moi-même, une longue conversation avec M. Alfred Malouin, nous levâmes l’ancre et quittâmes l’île dans la matinée. Nous arrivâmes à Québec le 25 dans l’après-midi.

Je cherchai, de suite, qui pourrait être notre correspondant à Québec, au cas où Menier ferait l’acquisition de l’île, ce qui me semblait être une certitude.

Je fis la connaissance d’un très aimable canadien, le major Nazaire Levasseur, qui, par ses connaissances dans le pays, pourrait nous être immédiatement très utile.

Il était secrétaire de la chambre de commerce de Québec et avait un ami intime, le major Hudon, en activité de service, qui commandait la batterie de la défense de la ville et était en rapport avec les gens du gouvernement et la société québécoise. Il me présenta au club de la garnison, dont il me fit membre.

C’est là que nous nous réunissions et où nous jetâmes les premières bases de ce qu’aurait à Faire notre représentant à Québec. Il fut décidé que nous resterions en correspondance dans l’avenir et que je le tiendrais au courant de nos faits et gestes.

Mr. G.F. Gibsone, qui avait Fait le voyage avec nous et qui aurait bientôt terminé son droit, accepta en principe d’être notre solicitor.

Il étudierait les questions de droit qu’il nous serait utile de connaître si nous venions à nous établir dans l’île. Il me remit même deux lettres d’un des plus grands géologues du Canada: Mgr Laflamme, que son père avait retrouvées dans les papiers de la Cie Stockwell, datées du 1er et du 9 janvier 1890, où ce savant affirmait l’existence du pétrole à Anticosti.

Il me mit en rapport avec des entrepreneurs, MM les frères Albert et Joseph Peters, qui avaient fait de nombreuses constructions dans le pays, aussi bien à la ville qu’à la campagne, et même dans la mer.

Leur père avait édifié une partie des phares du gouvernement et les quais de Québec.

Ils pourraient exécuter tous les travaux sur l’île et nous donnèrent les meilleures garanties désirables.

Je fis les visites d’usage aux autorités et fus reçu par l’honorable Chapleau, le lieutenant gouverneur de la province, le premier ministre, et d’autres.

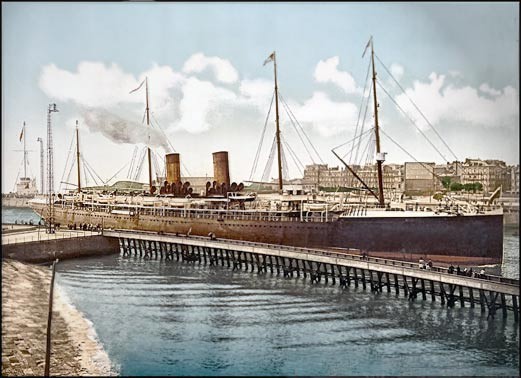

Enfin, accompagné à la gare par de nombreux amis, nous partîmes pour New-York et réembarquâmes sur le «Bourgogne», comme à l’aller.

À bord, je retrouvai le commissaire L.O. Comettant et fit plus ample connaissance avec lui. J’avais déjà pu au dernier voyage, juger de ses aptitudes, qui me semblaient pouvoir en faire l’homme qu’il nous fallait comme résident sous-directeur à l’île.

D’une famille honorable, marié, ayant quatre enfants, habitué à la mer, chef d’une comptabilité importante, rompu aux transactions commerciales, licencié en Droit, parlant couramment l’anglais, sachant maintenir la discipline dans un nombreux personnel, et pourvoir aux besoins des passagers des diverses classes d’un grand navire, il avait, en plus, de nombreuses relations dans le monde américain.

Il me sembla pouvoir faire un chef pour recevoir la charge d’une île, qui, somme toute, n’était autre chose qu’un grand navire au mouillage.

Je m’en ouvris à lui et il fut entendu que je poserais sa candidature pour le poste en question, qui lui convenait en tous points, et le présenterais à M. Henri Menier, à Paris.

Huit jours après, nous débarquerions au Havre et prîmes de suite le train transatlantique pour Paris.

Je me rendis aussitôt chez Menier et lui communiquai mes impressions de voyage, ainsi que les rapports des membres de la mission.

Je lui exprimai d’abord quelle avait été ma surprise en apprenant que l’île n’appartenait pas en entier à la Compagnie qui avait donné l’option, et que plusieurs enclaves existaient, dont la plus grande et la plus importante était celle des héritiers Setter, située dans la seule baie où pourrait être fait notre installation et le port futur.

Cet emplacement appartenait à des étrangers, cela pouvait être un empêchement à l’achat de l’île. Il n’avait pas encore reçu ma lettre où je lui exposais cette situation et le remède que j’y avais trouvé et il fut grandement soulagé quand je lui montrai l’option que je lui rapportais de l’achat de cette importante enclave.

Oscar Comettant

Oscar Comettant